こんにちは。テックドクターでプロダクトマネージャーをしている、鹿見と申します。

テックドクターでは、「データで調子を良くする」という言葉を掲げ、医療やヘルスケアの新しい形をつくることを目指しています。

私は現在新規プロダクト開発を担当しており、「データで調子を良くする」ことに役立つプロダクトをつくるために日々試行錯誤しています。

今回の記事では、プロダクト開発にあたって、この「データで調子を良くする」についてどのようなことを考えているか、お伝えしたいと思います。

「調子」とは何か?

そもそも「調子」とは何でしょうか。それを理解するために、「調子」という言葉が私たちの生活のなかで具体的にどのように使用されているか確認してみましょう。

よく身体や心の状態に関して「調子が良い」とか「調子が悪い」とか言いますよね。「調子が良い」というのはどんなときでしょうか。

例えば……

- いつもより疲れにくく長時間活動できる

- 日頃悩まされている肩こりを今日はほとんど感じない

- 気分が晴れやかだ

- 物事に意欲を持てる

- 活力があり、仕事や学業に集中できる

- 持病の症状が落ち着いている

などが挙げられます。

「調子が悪い」の方はどうでしょうか。

- 体がだるい

- どこかに痛みがある

- 持病の症状が悪化している

- わけもなくイライラする

- 不安や気分の落ち込みが強い

- 仕事や学業に集中できない

などが挙げられるでしょう。もちろん、このほかにもたくさんあると思います。

こうして並べてみると、私たちが「調子が良い」とか「調子が悪い」とか言うとき、そこで指されている対象はつねに同じものとは限らないように思えます。例えば、「調子が悪い」という際に、ある時は「体がだるい」ことを言い、またある時は「わけもなくイライラする」ことを言う。あるいは、同時に発生している「体のだるさ」「イライラ」「不安」「気分の落ち込み」がごちゃ混ぜになって、それを一言で「調子が悪い」と言うようなことも多いでしょう。

このように考えると、「調子」は様々な要素によって構成されていて、またその言葉によって意味されている内容がその都度変わるような、複合的かつ曖昧な概念であるように思えます。

にもかかわらず、私たちは「調子が良い」「調子が悪い」と感じたり言ったりし、しかもそれが意味として伝わります。けれども、その中身は複合的かつ曖昧なので、私たちは「調子」をどのように扱えばよいかが、実はよくわからないのではないでしょうか。

「調子を良くする」のは一筋縄ではいかない

それをふまえて、「調子を良くする」についても考えてみましょう。

これを読んでくださっているあなたは、ふだん「調子を良くする」ために意識していることはありますか?あるとしたら、どんなことでしょうか?

運動、睡眠、食事、マッサージや整体、入浴、趣味、仕事ややりたいことへの没頭、ストレスへの対処、人とのコミュニケーション、病気の予防、などといったことが挙げられるかもしれません。その内容はさまざまでしょう。

それによって調子が良くなっているか、というと、どうでしょうか。常にそうではなく、日による、という方も多いのではないでしょうか。

「調子」という概念自体が複合的かつ曖昧なものですから、「調子を良くする」方法も唯一の正解といったものはないように思います。

デジタルバイオマーカーによって「調子を良くする」

このように単純には捉えにくい「調子」というものに対して、データでアプローチすることが有効なのではないか、と私たちは考えています。

データと一口に言ってもいろいろですが、とりわけデジタルバイオマーカーと呼ばれるものが「調子を良くする」ことに大きく貢献できるのではないかと考えています。

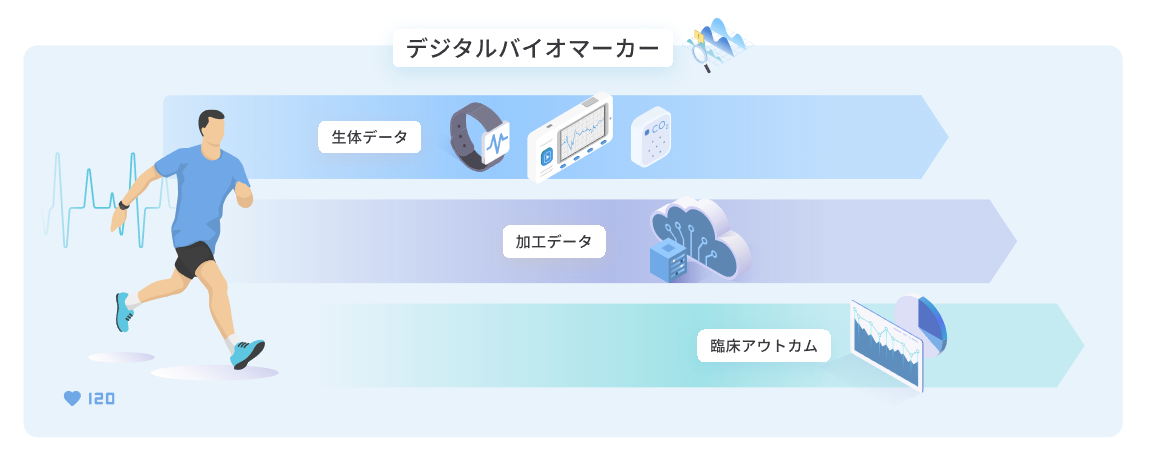

デジタルバイオマーカーとは、スマートウォッチなどのデジタルデバイスで取得したデータを用いて、身体の状態を表す指標のことを指します。

身体の状態のデータというと、体温計や体重計などの測定機器で測ったり、病院などで専用の検査を受けたりといったことがイメージされるかもしれません。そうした方法で得られるデータは、その時点での身体の状態を表すいわば「点のデータ」です。一方、近年ではウェアラブルデバイスなどを利用することで、継続的かつ長期的な「線のデータ」をより簡単に取得できるようになりました。

私たちの身体は、様々な観点で、何かしらの「状態」を持っています。例えば、体温が何度であるとか、汗をどれくらいかいているとか、エネルギーをどれくらい消費しているとか。そしてそれらは、何かしらのサインであると見ることもできます(体温、心拍、声の抑揚、顔色などは、その人の体調や精神状態をある程度反映していると言えます)。

これら全てを継続的に測定しつづけることは難しいです。しかし、現在ウェアラブルデバイス等で記録可能なもの、例えば心拍のデータを取得するだけでも、その変動を通して身体の状態がより深くわかります。このようなデータからは、疲労やストレスといったサインが読み取れることもあり、私たちはその可能性を広げるべく様々な研究や取り組みをしています。

「調子」をデータによって明らかにする

どのようにしてデジタルバイオマーカーが「調子を良くする」ことに役立つのでしょうか。

私たちの「調子」を構成する要素は様々です。デジタルバイオマーカーは、ひとつには、「調子」を構成するこれらの要素のいくつかを客観的な数値に置き換えることによって、「調子」をより解像度高く捉えるための手助けとなるでしょう。

また、これらの諸要素のあいだの関係を明らかにすることも、データに可能なことのひとつです。「調子」を構成するのは身体的なものも精神的なものもありますが、これらは必ずしも明確に分けられるものではなく、また相互に関係し合ってもいます。

例えば、運動すると爽やかな気分になったり、自然豊かな場所で過ごすと穏やかな気分になったりしますよね。睡眠不足や運動不足、栄養不足だと気分が落ち込んできたりイライラが強くなったりするのも自然なことです。これらは、あえて分けるとするなら、身体が心に影響を与えていると言えるでしょう。

一方、緊張で心拍数が上がることや、ストレスで胃が痛くなること、反対に、喜びや興奮で痛みや疲れが吹き飛ぶといったこともあるでしょう。これらは、心が身体に影響を与えていると言えます。

様々な要素とそれらの複雑な相互作用が、私たち一人ひとりの「調子」を形づくっています。データがこれを明らかにすることが、「調子を良くする」ことにつながるはずです。

あなたの「調子を良くする」を支える伴走者として

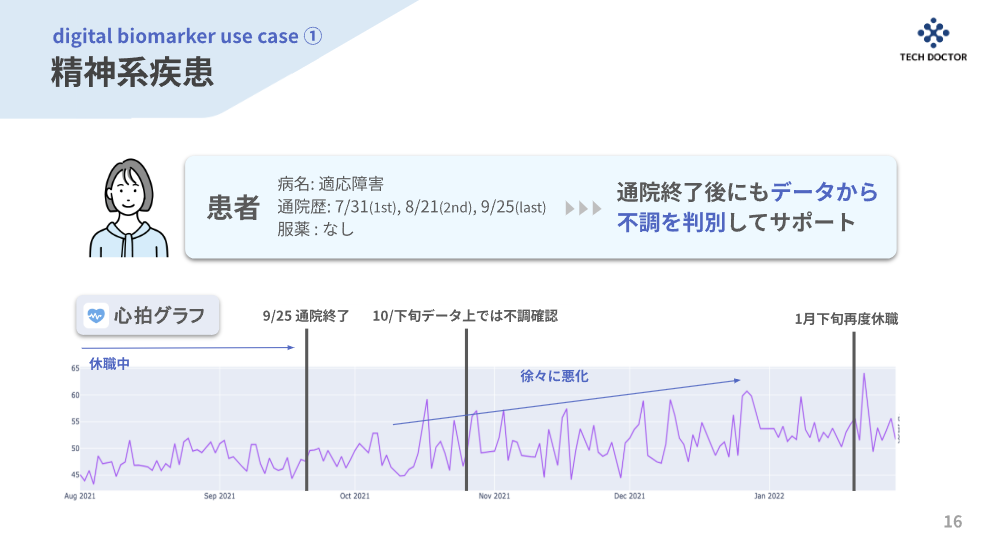

さらに、これらのデータは、活かし方によっては、調子の維持を助ける伴走者としても人をサポートできると考えています。

「調子を良くする」というと、自分一人でやること、というふうにイメージされるかもしれません。自分で自分の調子がどんな状態か気にしたり、調子を整えるために行動したりするなどです。自分で自分の調子を整えることは「セルフケア」と呼ばれます。

ですが、必ずしもすべて自分だけでやる必要はありません。誰かの助けを借りてもいいはずです。実際、家族と互いを気づかい合うこともあるでしょうし、医師や看護師、心理師(士)、理学療法士などといった専門家に伴走してもらう形でサポートを受けることもあるかと思います。

データは、このような家族や専門家といった伴走者とあなたをつなげることもできますし、またはデータ自体があなたを助ける伴走者として機能することもありうると考えています。

おわりに

今回は、「データで調子をよくする」について、私なりの考えをご紹介しました。

どんな考えのもとプロダクト作りに取り組んでいるのか、それによってどんなふうに価値を生み出しうるのか、その可能性の一端が伝われば幸いです。

未来の「調子」の維持は、今とは異なるやり方が当たり前になっているかもしれません。私たちは、その未来の当たり前をつくることを目指しています。

仲間を募集しています。ぜひ一緒に、人を助ける、おもしろいプロダクトづくりにチャレンジしましょう。

書いた人

鹿見